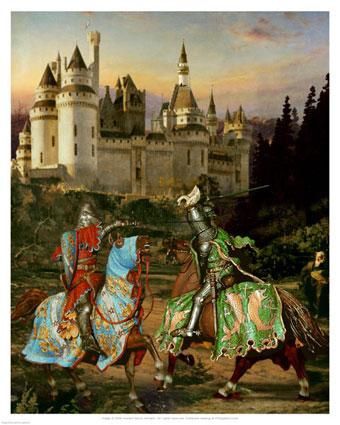

Ce délai est trop long, les jours sont longs. Dites-lui quil soit revenu demain soir et quil se hâte plus que de coutume, car, avec un petit effort, il fera deux journées dune ; cette nuit, la lune sera pleine, quil fasse de la nuit le jour, et je le récompenserai au retour selon ses désirs. Haidu, Peter, Temps, histoire, subjectivité aux XI e et XII e siècles, Le nombre du temps en hommage à Paul Zumthor, éd. Emmanuèle Baumgartner, Giuseppe Di Stefano, Françoise Ferrand, Serge Lusignan, Christiane Marchello-Nizia et Michèle Perret, Paris, Champion Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, 12, 1988, p 105-122. Sur lhistoricisation de léternel féminin, on peut se reporter notamment à larticle dAlici Primi, La question des femmes au xix e siècle, dans Michèle Riot-Sarcey dir, De la différence des sexes. Le genre en Histoire, Paris, Larousse, 2010, p 165185. Les routiers et mercenaires de la guerre de Cent Ans 1337-1453 ont longtemps été mal vus par les historiens à cause de leur rôle ambigu lors de cette guerre. Oscillant entre emploi par les pouvoirs princiers et une autonomie quasi-totale, leur place au sein du conflit franco-anglais pose toutefois de nombreuses questions que les actes de ce colloque tentent de résoudre. Les contributions de ce volume écrites par des spécialistes de lhistoire de la guerre médiévale permettent de se faire une meilleure idée du complexe phénomène routier qui a eu sans doute une place plus importance que celle qui lui fut reconnu par lhistoriographie jusquà une période récente. Albistur, Maïté, Armogathe, Daniel, Histoire du féminisme français du Moyen Âge à nos jours, coll. Des femmes, 1977 Pierre Damien, Liber Gomorrhianus, éd. Kurt Reindel, dans Die Briefe des Petrus Damiani, Monumenta Germania Historica, Munich, 1983, vol. I, p 284330. Chrétien de Troyes, El libro de Perceval o El cuento del Grial, traductor: José Manuel Lucía Megías, Madrid, Gredos Clásicos medievales, 20, 2000, 390 p. D abord, n oubliez pas que vous n êtes pas un enseignant isolé, mais que vous appartenez à une équipe. N hésitez jamais à demander des idées et des conseils aux autres collègues linguistes et autres Une scène décorant lintérieur révèle ce que sous-entend la chevalerie. Même si limage qui va retenir notre attention est très antérieure à linstitution chevaleresque, elle traduit très précisément la symbolique du Graal 20. Cette scène est séparée en deux registres par un motif végétal disposé à lhorizontale. Le registre inférieur montre une file de guerriers savançant, sous la conduite dun officier ou, peut-être, dun officiant, vers un personnage dune taille formidable qui les empoignent lun après lautre pour les tremper, tête la première, dans un récipient disposé devant lui. Pareil personnage nest autre que le Dagda littéralement, dieu bon, maître de léternité, du savoir total et des guerriers 21. Ce récipient, lun des attributs du dieu, est le chaudron dabondance 22, de résurrection et dimmortalité. De cette trempe, les guerriers ressortent, sur le registre supérieur, dune part, changés en cavaliers et, dautre part, casqués : ce ne sont plus de simples fantassins, les pieds en contact avec la terre, mais des êtres que la maîtrise dune monture emporte en sens inverse que leurs compagnons du registre inférieur. Quant au casque les coiffant, sa signification pourrait être la suivante : de par le fait que la tête de chacun de ces guerriers a été plongée dans le chaudron, ils ressortent le mental désormais protégé, armé, blindé pourrait-on dire et, de la sorte, définitivement à labri de toute faiblesse 23. Ajoutons que les différents motifs ornant les casques un oiseau, un sanglier, des cornes de cerf et un cimier en crin de cheval personnalisent chacun des cavaliers, comme le ferait un blason 24. Cette cavalerie issue dune seconde naissance spirituelle annonce la chevalerie du Graal.

Ce délai est trop long, les jours sont longs. Dites-lui quil soit revenu demain soir et quil se hâte plus que de coutume, car, avec un petit effort, il fera deux journées dune ; cette nuit, la lune sera pleine, quil fasse de la nuit le jour, et je le récompenserai au retour selon ses désirs. Haidu, Peter, Temps, histoire, subjectivité aux XI e et XII e siècles, Le nombre du temps en hommage à Paul Zumthor, éd. Emmanuèle Baumgartner, Giuseppe Di Stefano, Françoise Ferrand, Serge Lusignan, Christiane Marchello-Nizia et Michèle Perret, Paris, Champion Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, 12, 1988, p 105-122. Sur lhistoricisation de léternel féminin, on peut se reporter notamment à larticle dAlici Primi, La question des femmes au xix e siècle, dans Michèle Riot-Sarcey dir, De la différence des sexes. Le genre en Histoire, Paris, Larousse, 2010, p 165185. Les routiers et mercenaires de la guerre de Cent Ans 1337-1453 ont longtemps été mal vus par les historiens à cause de leur rôle ambigu lors de cette guerre. Oscillant entre emploi par les pouvoirs princiers et une autonomie quasi-totale, leur place au sein du conflit franco-anglais pose toutefois de nombreuses questions que les actes de ce colloque tentent de résoudre. Les contributions de ce volume écrites par des spécialistes de lhistoire de la guerre médiévale permettent de se faire une meilleure idée du complexe phénomène routier qui a eu sans doute une place plus importance que celle qui lui fut reconnu par lhistoriographie jusquà une période récente. Albistur, Maïté, Armogathe, Daniel, Histoire du féminisme français du Moyen Âge à nos jours, coll. Des femmes, 1977 Pierre Damien, Liber Gomorrhianus, éd. Kurt Reindel, dans Die Briefe des Petrus Damiani, Monumenta Germania Historica, Munich, 1983, vol. I, p 284330. Chrétien de Troyes, El libro de Perceval o El cuento del Grial, traductor: José Manuel Lucía Megías, Madrid, Gredos Clásicos medievales, 20, 2000, 390 p. D abord, n oubliez pas que vous n êtes pas un enseignant isolé, mais que vous appartenez à une équipe. N hésitez jamais à demander des idées et des conseils aux autres collègues linguistes et autres Une scène décorant lintérieur révèle ce que sous-entend la chevalerie. Même si limage qui va retenir notre attention est très antérieure à linstitution chevaleresque, elle traduit très précisément la symbolique du Graal 20. Cette scène est séparée en deux registres par un motif végétal disposé à lhorizontale. Le registre inférieur montre une file de guerriers savançant, sous la conduite dun officier ou, peut-être, dun officiant, vers un personnage dune taille formidable qui les empoignent lun après lautre pour les tremper, tête la première, dans un récipient disposé devant lui. Pareil personnage nest autre que le Dagda littéralement, dieu bon, maître de léternité, du savoir total et des guerriers 21. Ce récipient, lun des attributs du dieu, est le chaudron dabondance 22, de résurrection et dimmortalité. De cette trempe, les guerriers ressortent, sur le registre supérieur, dune part, changés en cavaliers et, dautre part, casqués : ce ne sont plus de simples fantassins, les pieds en contact avec la terre, mais des êtres que la maîtrise dune monture emporte en sens inverse que leurs compagnons du registre inférieur. Quant au casque les coiffant, sa signification pourrait être la suivante : de par le fait que la tête de chacun de ces guerriers a été plongée dans le chaudron, ils ressortent le mental désormais protégé, armé, blindé pourrait-on dire et, de la sorte, définitivement à labri de toute faiblesse 23. Ajoutons que les différents motifs ornant les casques un oiseau, un sanglier, des cornes de cerf et un cimier en crin de cheval personnalisent chacun des cavaliers, comme le ferait un blason 24. Cette cavalerie issue dune seconde naissance spirituelle annonce la chevalerie du Graal.  LHistoire des châteaux nous permet de goûter à petites bouchées quantité de mets, à travers les exemples précis que propose cet ouvrage. Mais les châteaux évoquent aussi une abondance aux dérives attendues : indigestions, empoisonnements, ivresse, débauche Une image très éloignée de la frugalité étudiée et distinctive des châtelains des XIXe et XXe siècles, mais que le cinéma contemporain diffuse à grand renfort de scènes gargantuesques sabîmant dans le sang. Entre réalités et fictions, participez à ce festin des oreilles et des yeux, incontournable rendez-vous de larchéologie et de lhistoire en Périgord depuis plus de vingt ans. Le château daujourdhui sest réfugié dans le passé, dans limaginaire historique. Au mieux il est devenu un musée, un lieu de mémoire selon lexpression consacrée. Au pire, il a disparu et il noffre plus quun parc où rêvasser, un lieu qui na rien de mémorable puisque les jardins disparaissent bien avant les murailles. À lexception dune interrogation sur les lieux de lamour, cest moins le château comme demeure qui a intéressé les participants à ce colloque, que les gens du château. Cest une évidence, dira-t-on : les pierres ne font pas lamour. Mais ce nest une évidence que pour les amateurs darchives ; ceux qui plongent dans li… Maginaire savent que le château a une âme. Ainsi se dégagent de ces XXe Rencontres deux grands types dapports : ceux qui concernent au sens strict lamour au château et ceux qui évoquent le château damour. 20 juin Mort de Louis le Pieux près de Mayence, le royaume est partagé entre ses fils. CHARLES le Chauve 840-877 Burgwinkle, William E, Sodomy, Masculinity, and Law in Medieval Literature: France and England, 1050-1230, Cambridge, Cambridge University Press Cambridge Studies in Medieval Literature, 2004, xii 298 p. Le Chevalier hors du temps-Téléfilm 1998-SensCritique Le sceptre de Charles V 1337-1380 est en réalité celui mentionné dans linventaire de 1379-1380, parmi les objets préparés par Charles V pour le sacre de son fils, le futur Charles VI. Réalisé à Paris vers 1365-1380, il est composé de trois éléments : la hampe ornée de fleurs de lis inscrites dans des losanges, le noeud présentant trois bas reliefs et la statuette de Charlemagne. Sur le noeud, les bas-reliefs représentent trois scènes de la légende de lEmpereur Charlemagne. Cette iconographie témoigne de limportance du culte de Charlemagne à la cour des Valois, ainsi que leur volonté daffirmer leur légitimité en se plaçant à la suite de cet empereur carolingien. La statuette est représentée sur un trône, placé sur une fleur de lis au naturel. La force, très sculpturale, et lexpression autoritaire de cette statue contrastent avec la douceur et le raffinement des bas-reliefs du noeud, dont le style est beaucoup plus souple et fluide. Ces deux aspects correspondent aux tendances de lart à lépoque de Charles V. La grande finesse du travail de lor et les pierres précieuses, montées en griffes et complétées de troches de perles, révèlent la virtuosité des orfèvres parisiens à la fin du XIVe siècle. Ces orfèvres reçurent de nombreuses commandes du roi Charles V et de ses frères, qui furent de grands mécènes. Tous contribuèrent à lélaboration du style gothique international.

LHistoire des châteaux nous permet de goûter à petites bouchées quantité de mets, à travers les exemples précis que propose cet ouvrage. Mais les châteaux évoquent aussi une abondance aux dérives attendues : indigestions, empoisonnements, ivresse, débauche Une image très éloignée de la frugalité étudiée et distinctive des châtelains des XIXe et XXe siècles, mais que le cinéma contemporain diffuse à grand renfort de scènes gargantuesques sabîmant dans le sang. Entre réalités et fictions, participez à ce festin des oreilles et des yeux, incontournable rendez-vous de larchéologie et de lhistoire en Périgord depuis plus de vingt ans. Le château daujourdhui sest réfugié dans le passé, dans limaginaire historique. Au mieux il est devenu un musée, un lieu de mémoire selon lexpression consacrée. Au pire, il a disparu et il noffre plus quun parc où rêvasser, un lieu qui na rien de mémorable puisque les jardins disparaissent bien avant les murailles. À lexception dune interrogation sur les lieux de lamour, cest moins le château comme demeure qui a intéressé les participants à ce colloque, que les gens du château. Cest une évidence, dira-t-on : les pierres ne font pas lamour. Mais ce nest une évidence que pour les amateurs darchives ; ceux qui plongent dans li… Maginaire savent que le château a une âme. Ainsi se dégagent de ces XXe Rencontres deux grands types dapports : ceux qui concernent au sens strict lamour au château et ceux qui évoquent le château damour. 20 juin Mort de Louis le Pieux près de Mayence, le royaume est partagé entre ses fils. CHARLES le Chauve 840-877 Burgwinkle, William E, Sodomy, Masculinity, and Law in Medieval Literature: France and England, 1050-1230, Cambridge, Cambridge University Press Cambridge Studies in Medieval Literature, 2004, xii 298 p. Le Chevalier hors du temps-Téléfilm 1998-SensCritique Le sceptre de Charles V 1337-1380 est en réalité celui mentionné dans linventaire de 1379-1380, parmi les objets préparés par Charles V pour le sacre de son fils, le futur Charles VI. Réalisé à Paris vers 1365-1380, il est composé de trois éléments : la hampe ornée de fleurs de lis inscrites dans des losanges, le noeud présentant trois bas reliefs et la statuette de Charlemagne. Sur le noeud, les bas-reliefs représentent trois scènes de la légende de lEmpereur Charlemagne. Cette iconographie témoigne de limportance du culte de Charlemagne à la cour des Valois, ainsi que leur volonté daffirmer leur légitimité en se plaçant à la suite de cet empereur carolingien. La statuette est représentée sur un trône, placé sur une fleur de lis au naturel. La force, très sculpturale, et lexpression autoritaire de cette statue contrastent avec la douceur et le raffinement des bas-reliefs du noeud, dont le style est beaucoup plus souple et fluide. Ces deux aspects correspondent aux tendances de lart à lépoque de Charles V. La grande finesse du travail de lor et les pierres précieuses, montées en griffes et complétées de troches de perles, révèlent la virtuosité des orfèvres parisiens à la fin du XIVe siècle. Ces orfèvres reçurent de nombreuses commandes du roi Charles V et de ses frères, qui furent de grands mécènes. Tous contribuèrent à lélaboration du style gothique international.  En savoir plus : Le conflit entre Philippe IV le Bel et Jean sans Terre Le Shakespeare allemand chose prodigieuse en cédant à son génie a réalisé la pensée du mythe bien supérieurement aux premiers proférateurs. Il a écrit le drame le plus ésotérique qui soit, sous des aspects exclusivement passionnels.

En savoir plus : Le conflit entre Philippe IV le Bel et Jean sans Terre Le Shakespeare allemand chose prodigieuse en cédant à son génie a réalisé la pensée du mythe bien supérieurement aux premiers proférateurs. Il a écrit le drame le plus ésotérique qui soit, sous des aspects exclusivement passionnels.

Categories: Uncategorized